收藏

收藏

1552

1552 上诉人(原审被告):李*。

委托诉讼代理人:江东。

上诉人(原审被告):顾*凤。

两上诉人共同委托诉讼代理人:孙艳,北京市京师(上海)律师事务所律师。

被上诉人(原审原告):张*燕。

被上诉人(原审原告):徐*发。

两被上诉人共同委托诉讼代理人:赵衍,上海钟颖律师事务所律师。

两被上诉人共同委托诉讼代理人:周骏鹏,上海钟颖律师事务所律师。

上诉人李*、顾*凤因与被上诉人张*燕、徐*发房屋买卖合同纠纷一案,不服上海市徐汇区人民法院(2022)沪0104民初7327号民事判决,向本院提起上诉。本院于2023年1月3日立案后,依法组成合议庭对本案进行了审理。本案现已审理终结。

上诉人李*、顾*凤上诉请求:撤销原判,改判驳回张*燕、徐*发原审全部诉讼请求。事实和理由:一、上诉人在XX村XX号XX室(以下简称系争房屋)挂牌出售时已经明确告诉中介,顾*凤有1/4份额是从配偶(即李*的父亲)处继承,房屋原是由李*和其父亲共同共有,其父的1/2份额属于夫妻共同财产,所以顾*凤实际发生税费的是继承所得的1/4。2021年1月5日,中介通知上诉人签约,协议约定房屋出售价格为435万元(到手价),房屋买卖全部税费由被上诉人承担。因双方在交易过程中各自委托一个中介公司中不同的业务员,上诉人不清楚中介人员之间的沟通情况。但在交易前,中介已至房地产交易中心拉出产调,其上明确了涉案房屋的产权来源,被上诉人在签订合同前应该清楚其需要交哪些税。双方当事人见面的时候,上诉人也曾将产权情况告诉过被上诉人。二、(2021)沪0104民初13291号案件中,被上诉人曾向法院申请了调查令,调取的产调及内档信息中,明确阐明了上诉人的部分份额来自于继承。被上诉人在此情况下,还是坚持继续购买房屋,是以其行为确认所有的交易税费均由被上诉人承担。三、一审法院未考虑到如果按照435万元的房价款,上诉人还要自行承担个人所得税,按照当时的市场价格其绝不会同意出售系争房屋。况且合同中已明确所有税费由被上诉人承担。四、一审法院未对上诉人的证据进行独立的审核判断,即对被上诉人所有证据全盘接受,违反了《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第六十四条等相关法律规定。五、2022年1月6日,基于上诉人与被上诉人就(2021)沪0104民初13291号案件达成均不上诉的共识,上诉人才配合被上诉人倒签了编号为4215498的《上海市房地产买卖合同》,并于当日办理过户手续。因被上诉人违反约定继续就(2021)沪0104民初13291号案件提起上诉,故双方倒签的《上海市房地产买卖合同》效力应为无效。就该合同效力问题,上诉人已另案提起诉讼。

被上诉人张*燕、徐*发辩称,上诉人李*、顾*凤的上诉理由不成立,一审判决认定事实清楚,适用法律正确,故请求二审驳回上诉,维持原判。理由:一、上诉人未有证据证明其曾向被上诉人告知案涉房屋是继承所得,就上诉人提及的被上诉人曾经向法院申请调查令调取案涉房屋的产调及内档信息,一审法院也已认定被上诉人考虑到交易成本选择继续履行并无不当;二、就上诉人提及的合同效力问题,(2021)沪0104民初13291号民事判决及(2021)沪01民终7975号民事判决均确认了本案双方的基础买卖合同是有效的,上诉人就编号为4215498的《上海市房地产买卖合同》提起诉讼属于重复起诉,不影响本案事实审理。

张*燕、徐*发向一审法院起诉请求:李*、顾*凤支付张*燕、徐*发垫付的上海市徐汇区XX村XX号XX室房屋(以下简称系争房屋)过户部分个人所得税217,500元。

一审法院经审理查明:

2021年1月5日,张*燕、徐*发(买受人、乙方)与李*、顾*凤(卖售人、甲方)签订《上海市房地产买卖合同》,约定,通过上海住XX房XX居间介绍,乙方受让甲方所有的系争房屋。转让价款为435万元,甲乙双方确认在2021年2月20日前,甲乙双方共同向房地产交易中心申请办理转让过户手续。

合同并对违约责任、付款方式等进行约定。同日,双方签订《补充协议》,约定本次交易甲乙双方应缴纳的交易税费由乙方承担并支付。后,张*燕、徐*发、李*、顾*凤签订网上备案合同。

因双方在合同履行中发生纠纷,张*燕、徐*发于2021年5月向法院提起诉讼[案号为(2021)沪0104民初13291号],请求:1.李*、顾*凤继续履行上海市房地产买卖合同,配合张*燕、徐*发办理房屋过户手续;2.李*、顾*凤支付张*燕、徐*发违约金,以227万元为基数,自2021年2月8日起至实际过户之日止,按每日万分之五计算。李*、顾*凤向法院提起反诉请求:1.解除双方签订的上海市房地产买卖合同及补充协议;2.张*燕、徐*发支付李*、顾*凤告违约金87万元;3.张*燕、徐*发支付李*、顾*凤逾期付款滞纳金15,600元。该案于2021年12月作出一审判决:一、双方签订的《上海市房地产买卖合同》继续履行;二、李*、顾*凤于本判决生效之日起十日内配合张*燕、徐*发办理系争房屋产权过户手续,将上述房屋变更登记至张*燕、徐*发名下;三、驳回李*、顾*凤全部反诉诉讼请求;四、驳回张*燕、徐*发其余诉讼请求。张*燕、徐*发不服一审判决上诉,现该案尚在二审审理中。

2022年1月,张*燕、徐*发、李*、顾*凤共同至房地产交易中心办理系争房屋产权过户手续。过户当日,双方基于顾*凤继承部分需额外缴纳的个人所得税217,500元(435万元X1/4X20%)发生争议,张*燕、徐*发称其不得已先行垫付该笔款项。

另查明,李*系李某、顾*凤之女。系争房屋原为李*与李某共有。2017年,通过公证继承的方式,顾*凤继承李某名下系争房屋的产权份额。同年,系争房屋变更登记为李*、顾*凤所有。张*燕、徐*发于2022年1月13日登记为系争房屋产权人。

一审审理中,李*、顾*凤提供2021年12月(2021)沪0104民初13291号一案中法院向张*燕、徐*发开具的调查令、张*燕、徐*发调取的系争房屋产调信息等证据一组,以证明张*燕、徐*发在明知系争房屋所有权来源于继承,存在额外个人所得税的情况下,仍要求继续履行讼争房屋买卖合同并办理了房屋产权转移登记手续,即表明张*燕、徐*发认可所有税费均由张*燕、徐*发承担。对此,张*燕、徐*发认为签约时张*燕、徐*发对继承事实并不知情,嗣后张*燕、徐*发基于契约精神及自身为履行讼争合同所产生的巨大损失,只能继续履行合同并代李*、顾*凤垫付了额外税费。

一审法院认为,张*燕、徐*发、李*、顾*凤就系争房屋签订的《上海市房地产买卖合同》及补充协议系双方真实意思表示,于法不悖,对双方均有约束力。案涉补充协议中约定“本次交易甲乙双方应缴纳的交易税费由乙方承担并支付”,但并未对税费的种类及大致金额进行详细约定。鉴于因继承取得而负担的个人所得税并非一般房屋交易中会产生,且20%的高额税率往往会大大增加交易成本,故该类税费可能会影响合同的订立或成为订立合同的重要条件。在此情况下,李*、顾*凤作为房屋权利人应对继承事项尽到审慎的披露义务,使买受方在签订买卖合同时对该笔高额税费有合理的预期。李*、顾*凤称在签订合同前其本人及中介已向张*燕、徐*发尽到披露、告知义务,但对此并未提供充分证据,应承担举证不利的法律后果。故在双方签订补充协议约定税费分摊时,张*燕、徐*发并未预期“甲乙双方应缴纳的交易税费”包括讼争因继承所产生的额外个人所得税,故该笔税费应由法定缴税义务人即李*、顾*凤负担,对张*燕、徐*发的诉讼请求,一审法院予以支持。至于李*、顾*凤辩称张*燕、徐*发在前案一审判决前知晓继承事项仍积极履行合同、办理房屋过户手续的行为应视为对额外税费认可的意见,一审法院认为,李*、顾*凤应在合同签订前履行继承事项的披露、告知义务,而张*燕、徐*发考虑到已产生的巨大交易成本而选择继续履行合同亦符合常理,并不当然表示其同意负担额外税费,故一审法院对李*、顾*凤的该项抗辩意见不予采信。

一审法院依照《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条第一款、《中华人民共和国民法典》第六条、第七条、第五百零九条第一款的规定,作出判决如下:李*、顾*凤于判决生效之日起十日内向张*燕、徐*发支付上海市徐汇区XX村XX号XX室房屋过户中垫付的部分个人所得税217,500元。案件受理费4,562.50元,由李*、顾*凤负担。

二审中,双方当事人均未提供新的证据材料。

一审查明的事实,有相关证据予以佐证,本院对一审查明的事实予以确认。

本院认为,本案的争议焦点在于:上诉人对于一审判决由其承担案涉因继承而产生的个人所得税的异议能否成立。

首先,因继承而产生的个人所得税非一般二手房交易会发生的税费,因其金额较大、对房屋最后成交及当事人的利益有重要影响,故买卖双方应就该笔特别税费的承担作出明确约定。虽然《补充协议》第1条约定了“本次交易甲(上诉人)、乙(被上诉人)双方应缴纳的交易税费由乙方承担并支付”,但披露房屋的详细信息作为出售方的主要义务,在未有证据表明交易过程中上诉人曾当面告知或通过中介告知被上诉人房屋的继承情况,或就房屋交易过程中可能产生的税种及税费承担与被上诉人达成一致的情况下,上述约定所指的“交易税费”无法涵盖因继承而产生的额外的个人所得税。其次,上诉人主张被上诉人在2022年1月缴纳了案涉争议的个人所得税,是以其行为默认自行承担该笔税费,对此,本院认为,自过户当日双方发现案涉房屋交易需要承担额外的个人所得税,到被上诉人实际垫付个人所得税之日,在案证据显示在此期间被上诉人曾就争议税费承担与上诉人进行过电话沟通并提出异议,案涉房屋交易纷争已久,被上诉人考虑到交易前期已投入的成本,先行垫付案涉税费并不必然表示其自愿承担该笔额外的巨额税费。综上,上诉人对于一审判决由其承担案涉因继承而产生的个人所得税的异议不具有事实和法律依据,一审认定案涉争议税费由法定缴税义务人即上诉人承担并无不妥,本院予以认可。

综上所述,上诉人李*、顾*凤的上诉理由不能成立,一审判决认定事实清楚,适用法律正确,应予维持。本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项、第一百八十二条规定,判决如下:

驳回上诉,维持原判。

二审案件受理费4,562.50元,由上诉人李*、顾*凤负担。

本判决为终审判决。

审 判 长 任明艳

审 判 员 陈 敏

审 判 员 顾恩廉

二〇二三年一月十八日

法官助理 叶煜楠

书 记 员 刘 惠

推荐阅读

智能推荐

- 1 “一项应税交易”中工程企业混合销售行为判定与税率适用研究

- 2 《增值税法》重塑出口退税(一):免退和免抵退

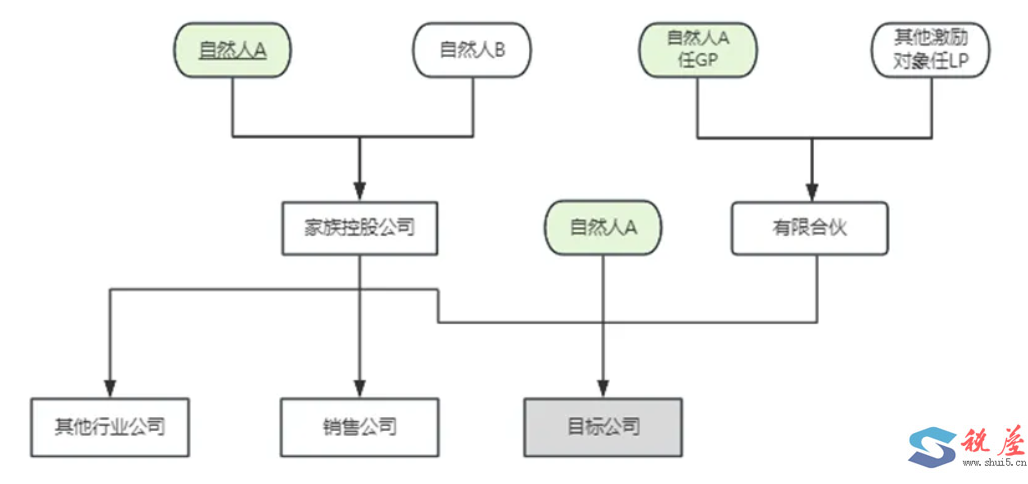

- 3 股权架构中的税负陷阱

- 4 再谈增值税“不具有合理商业目的”

- 5 向境外支付佣金,到底该如何缴税?

- 6 (2025)辽行再19号河北港口某有限公司;国家税务总局大连市税务局不予受理行政复议申请决定再审行政判决书

- 7 (2024)鲁15刑终257号孔某峰虚开发票、虚开增值税专用发票等二审刑事判决书

- 8 (2025)宁04刑终81号 隋某;郭某虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪刑事二审刑事裁定书

- 9 (2024)黔民终357号 欧某、张某康与张某霞、付某均委托合同纠纷二审民事判决书

- 10 (2024)最高法行再27号广东省兴宁某某工程有限公司与国家税务总局梅州市税务局第二稽查局其他再审审查行政判决书