收藏

收藏

1396

1396 高*骗取出口退税二审刑事裁定书

北京市高级人民法院

刑 事 裁 定 书

(2021)京刑终147号

原公诉机关北京市人民检察院第三分院。

上诉人(原审被告人)高*,**;因涉嫌犯骗取出口退税罪于2020年10月17日被羁押,同年11月23日被逮捕;现羁押在北京市第一看守所。

指定辩护人***,北京市**律师事务所律师。

指定辩护人***,北京市**律师事务所律师。

北京市第三中级人民法院审理北京市人民检察院第三分院指控原审被告人高*犯骗取出口退税罪一案,于2021年7月21日作出(2021)京03刑初57号刑事判决。宣判后,原审被告人高*不服,提出上诉。本院依法组成合议庭,经过讯问上诉人高*,审阅北京市人民检察院提交的书面审查意见以及指定辩护人提交的书面辩护意见,认为事实清楚,决定不开庭审理。本案现已审理终结。

北京市第三中级人民法院刑事判决认定:2015年7月至2017年12月间,高*受张*等人(均另案处理)指使,利用多家公司的名义生产名为“高性能导线”、“电流自动控制模块”等产品,通过虚增产品价值、虚构产品功能等方式将产品出口至张*等人实际控制的香港公司,共计出口170余单,申报出口退税人民币9000余万元,实际完成退税人民币2000余万元。2020年10月17日,高*被抓获。

一审法院认定上述事实的证据有:被告人的供述,证人王某1、邵某、李某、叶某、胡某、何某、梅某1、刘某1、刘某2、曾某、舒某、王某2、宋某、茅某、吕某、周某、梅某2、徐某、佘某、郭某、杨某、韩某、于某、白某、陈某、迟某、潘某的证言,辨认笔录,进项会计凭证、开票数据、记账凭证、产品购销合同、产品供需协议、国内支付业务付款回单、业务回单、增值税专用发票、入库单、领料单、进销项发票情况、税务材料等,购销合同、入库单、送货单、记账凭证、结算说明(采购)(出口)、业务回单、银行存款交易明细账单、增值税专用发票、销售合同(与外商签订)、商业发票英文版、出库单、上海浦东发展银行借记、贷记通知、审批单、付款单、结汇单、海关出口货物报关单、航空运单、装箱单、货运单、外贸企业出口退税汇总申报表(进货明细申报表、出口明细申报表)、销项明细税务材料、税收收入退还书及对应表等,记账凭证、会计凭证、银行回单、建设银行活期存款明细账、客户专用回单、企业活期明细信息、银行存款交易明细账单、账户交易明细等,现场笔录、现场照片、厂房租赁协议、公司劳动合同、工资表、记账凭证、费用报销单、涉税风险移交报告、检查情况报告等,合作框架协议,劳动合同书、工资表,企业设立登记申请书、营业执照、内资企业登记基本情况表、公司登记(备案)申请书、有限责任公司变更登记审核表、公司注销登记申请书、准予注销登记通知书、更改公司秘书及董事通知书、周年申报表等,鉴定意见,扣押决定书、扣押清单、扣押笔录等,受案登记表、立案决定书、转办单、来文阅办单、违法线索移交函,到案经过等。

一审法院认为,高*在他人的组织、指挥下,采用欺骗手段,骗取国家出口退税款,数额特别巨大,其行为已构成骗取出口退税罪,应依法予以惩处。北京市人民检察院第三分院指控高*犯骗取出口退税罪的事实清楚,证据确实、充分,指控的罪名成立。鉴于高*在张*的指派下从事生产等工作,在共同犯罪中起次要、辅助作用,系从犯,且部分犯罪未遂,故依法对其减轻处罚。故判决:高*犯骗取出口退税罪,判处有期徒刑五年,并处罚金人民币五十万元;追缴高*的违法所得,予以没收。

高*上诉提出:一审判决量刑过重,罚金过高。

高*的指定辩护人的主要辩护意见为:一审判决认定错误,现有证据不足以证明高*在主观上具有帮助张*等人骗取出口退税的目的。高*并不接触张*公司的核心业务,并不负责张*公司的生产,只是参与了生产,运输了货物,不参与签合同、报关等环节,具有不知道产品不具有使用性能的可能;在案证据证明高*主观上深信其所参与生产的产品系合格产品,具有所声称的性能;高*不清楚张*、杨*辉等人出口的目的是为了骗取出口退税款;现有证据无法证明高*曾在常州某公司工作,也无法证明高*曾在常州某公司实施帮助他人骗取出口退税款的行为。综上,高*依法不构成骗取出口退税罪。

北京市人民检察院的主要审查意见为:原判认定的犯罪事实清楚、证据确实充分。现有证据能够证明高*受张*等人的指派,作为张*团队成员,于2015年至2017年底在多家公司工作,从事出口产品的生产、负责运输以及事务性工作,对于张*等人的运作模式有一定认知。高*在某公司工作时,该公司前法定代表人杨某某曾到公司理论,高*对此知情,供述其意识到公司可能存在出口骗税情形。高*了解产品所用的原材料,曾受张*安排去购买用于产品生产的机器,经判断认为拟购买机器实际上是用不了的废品,故对产品品质和生产设备不符合要求亦具有一定的明知。高*在张*的指派下负责从事生产、运输等工作,为张*实施骗取出口退税行为提供了帮助,系从犯,可以从轻或减轻处罚,原判量刑适当。综上,建议二审法院驳回高*的上诉,维持原判。

一审法院在判决书中列举的认定本案事实的证据,已在一审法院开庭时当庭宣读、出示并质证,本院经审查予以确认。在本院审理期间,上诉人高*及其指定辩护人均未提交新的证据,本院经审理查明,一审刑事判决书认定的事实清楚,证据确实、充分。

对于高*及其指定辩护人所提上诉理由和辩护意见,经查,经一审庭审质证确认的证据证实,高*受张*等人指派,在多家公司间流转频繁,从事出口产品的生产、运输等,对加工工艺流程无法满足产品所宣称的功能有一定认知,可认定其对张*等人出口产品骗税具有放任的主观故意;多名证人证言及辨认笔录指认高*曾在常州某公司工作;一审法院考虑高*在共同犯罪中的作用以及部分犯罪系未遂等情节,依法对其减轻处罚,所处刑罚适当。故高*及其指定辩护人所提上诉理由和辩护意见,无事实和法律依据,本院均不予采纳。对北京市人民检察院的审查意见,本院予以采纳。

本院认为,上诉人高喜在他人的组织、指挥下,采用欺骗手段,骗取国家出口退税款,数额特别巨大,其行为已构成骗取出口退税罪,依法应予惩处。鉴于高喜系从犯,且部分犯罪未遂,依法对其减轻处罚。一审法院根据高喜犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度所作的刑事判决,事实清楚,证据确实、充分,定罪及适用法律正确,量刑及追缴违法所得适当,审判程序合法,应予维持。据此,本院依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)项之规定,裁定如下:

驳回高*的上诉,维持原判。

本裁定为终审裁定。

审判长 ***

审判员 **

审判员 **

二〇二二年七月二十二日

书记员 **

滕*骗取出口退税一审刑事判决书

北京市第三中级人民法院

刑 事 判 决 书

(2021)京03刑初29号

公诉机关北京市人民检察院第三分院。

被告人滕*,男,**;因涉嫌犯骗取出口退税罪,于2019年12月6日被羁押,2020年1月10日被逮捕;现羁押在北京市第一看守所。

辩护人***、***,广东**律师事务所律师。

北京市人民检察院第三分院以京三分检税刑诉[2021]2号起诉书、京三分检税刑补诉[2021]Z2号补充起诉决定书指控被告人滕*犯骗取出口退税罪,于2021年1月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,适用普通程序公开开庭审理了本案。北京市人民检察院第三分院指派检察员**、检察官助理**出庭支持公诉,被告人滕*及其辩护人***、***到庭参加诉讼。现已审理终结。

北京市人民检察院第三分院京三分检税刑诉[2021]2号起诉书指控:

2015年8月至2017年12月,被告人滕*在张某、杨某(均另案处理)的组织、指挥下,负责骗取出口退税链条上购买原材料、生产、销售等环节的转账、收款等。其间,该团伙利用保真超导科技有限公司、启东鸿*新材料有限公司、溧阳垚*电子科技有限公司等多家公司的名义生产名为“有接头电导体”、“高性能导线”、“空心电感器”、“电流自动控制模块”等产品,经出口企业新兴铸管集团资源投资发展有限公司、航天长城贸易有限公司销售给立信奥德瑞香港国际集团有限公司、香港嘉驰国际贸易有限公司等公司,通过虚增产品价值、以不予出口退税商品冒充出口退税商品等方式骗取出口退税,共计申报出口退税250余单,价税合计人民币115700余万元,申报退税人民币18300余万元,已退税款人民币6800余万元。

2017年6月7日,北京海关查扣溧阳垚*电子科技有限公司通过新兴铸管公司向立信奥德瑞公司出口的“空心电感器”(价税合计人民币1200余万元)。2019年12月6日,被告人滕*被抓获。

北京市人民检察院第三分院京三分检税刑补诉[2021]Z2号补充起诉决定书指控:

被告人滕*为张某、杨某(均另案处理)团伙财务人员,负责骗取出口退税链条上购买原材料、生产、销售等环节的转账、收款等。2016年8月至2017年1月,该团伙利用四川中电*能电力科技有限责任公司(以下简称“中电公司”)的名义生产名为“高性能导线”、但不具备相应功能的产品,经出口企业新兴铸管集团资源投资发展有限公司销售给立信奥德瑞香港国际集团有限公司、享成控股集团有限公司等公司,共计申报出口退税4单,价税合计人民币1700余万元,申报退税人民币270余万元,已退税款人民币250余万元。被告人滕*负责将购买生产原材料所需款项转入中电公司账户。

针对指控的事实,公诉机关当庭宣读和出示了证人证言、书证、被告人供述等证据。公诉机关认为被告人滕*在他人的组织、指挥下,在骗取出口退税团伙中负责转账、收款,通过骗取货物出口退税资格、虚构单价等手段,骗取国家退税款,数额特别巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百零四条、第二十五条第一款的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以骗取出口退税罪追究其刑事责任。对于未退税部分,根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定,已经着手实施犯罪,由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的,是犯罪未遂,可以比照既遂犯从轻处罚。提请本院依法判处。建议判处被告人滕*有期徒刑五年六个月,并处罚金。

被告人滕*对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结,在开庭审理过程中亦无异议。

被告人滕*的辩护人的辩护意见是:1.在案没有证据证明滕*与张某、杨某等人主观上存在合谋,滕*没有骗取出口退税的主观故意,公诉机关指控滕*犯骗取出口退税罪证据未能确实、充分;2.滕*没有分得任何骗取出口退税利益,已签署《认罪认罚具结书》。综上,建议在公诉机关量刑建议基础上给予减轻处罚。

经审理查明:

2015年至2017年间,被告人滕*受张某等人(均另案处理)指使,利用广元吉顺电子科技有限公司(以下简称“广元吉顺”)、四川中电通能电力科技有限责任公司(以下简称“中电通能”)、启东鸿基新材料有限公司(以下简称“启东鸿基”)、江苏保真超导科技如皋公司(以下简称“保真超导”)、溧阳垚鑫电子科技有限公司(以下简称“溧阳垚鑫”)等多家公司的名义生产名为“有接头电导体”、“高性能导线”、“电流自动控制模块”等产品,通过虚增产品价值、虚构产品功能等方式,将产品经新兴铸管集团资源投资发展有限公司(以下简称“新兴铸管”)、航天长城贸易有限公司(以下简称“航天长城”)出口至张某等人实际控制的香港公司,共计出口260余单,申报出口退税人民币18000余万元,实际完成退税人民币7000余万元。

2019年12月6日,被告人滕*被抓获。

上述认定的犯罪事实,被告人滕*在开庭审理过程中表示无异议,且有经庭审质证、确认的保真超导、常州隆利、常州汇通、新兴铸管等公司财务资料、记账凭证、产品采购合同、增值税专用发票、进销项发票明细、账户明细,购销合同、入库凭证,新兴铸管公司销售合同(与外商签订)、入库单、送货单、结算说明(采购)(出口)、业务回单、银行存款交易明细账单、商业发票英文版、装箱单、货运单、出库单,备案单证、海关出口货物报关单、航空运单、外贸企业出口退税汇总申报表(进货明细申报表、出口明细申报表),税收收入退还书及对应表,国家税务总局北京市税务局稽查局出具的《关于航天长城贸易有限公司、新兴铸管集团资源投资发展有限公司骗取出口退税案的认定》,苏州**黄金文化发展有限公司提供的购销合同、旧料回收协议、付款申请单、个人对账明细表,茅某、钟某、滕某、王某4、汝某等人的银行交易明细,售货确认书、成交确认书,证人钟某、邵某、王某1、高某、茅某、宁某、苏某、许某、胡某、李某1、吕某、周某、姚某、张某、梅某、徐某、佘某、李某2、李某3、李某4、李某5、王某2、史某、翟某、舒某、王某3、宋某、郭某、杨某、韩某、于某、白某、陈某、迟某、潘某等人的证言,搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押决定书,鉴定意见,北京国盾信息中心司法鉴定所出具的电子数字司法鉴定意见书,抓获经过、到案经过,立案决定书,被告人滕*的供述等证据证实,足以认定。

本院认为,被告人滕*在他人的组织、指挥下,采用欺骗手段,骗取国家出口退税款,数额特别巨大,其行为已构成骗取出口退税罪,应依法予以惩处。北京市人民检察院第三分院指控被告人滕*犯骗取出口退税罪的事实清楚,证据确实、充分,指控罪名成立。对于被告人滕*的辩护人所提公诉机关指控滕*犯骗取出口退税罪证据不足的辩护意见,经查,在案被告人供述及证人证言等证据可以证明滕*主观上明知张某等人虚增产品价值、按照出口退税政策配置产品的金属含量等情况,客观上按照张某的指示负责骗税链条上多环节的转账、资金调配等工作,被告人滕*的上述行为构成骗取出口退税罪,故滕*的辩护人所提相关辩护意见依据和理由不足,本院不予采纳;滕*的辩护人所提其他辩护意见,本院酌情予以采纳。鉴于被告人滕*系受张某等人的指使从事转账等工作,在共同犯罪中起次要、辅助作用,系从犯,且部分犯罪未遂,另本案系适用认罪认罚从宽制度审理,故依法对其减轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。据此,本院根据被告人滕凯犯罪的事实,犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第二百零四条、第五十二条、第五十三条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十四条及最高人民法院《关于审理骗取出口退税刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条、第七条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定,判决如下:

一、被告人滕*犯骗取出口退税罪,判处有期徒刑五年六个月,并处罚金人民币六十万元。

(刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年12月6日起至2025年6月5日止;罚金自判决书发生法律效力后十日内缴纳。)

二、追缴被告人滕*的违法所得,予以没收。

三、在案扣押之物品存档备查(详见“扣押物品清单”)。

如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向北京市高级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本一份。

审 判 长 ***

审 判 员 **

审 判 员 ***

二〇二一年七月二十一日

法官助理 ***

法官助理 ***

推荐阅读

智能推荐

- 1 公司关联交易的合规要点—基于公司法与税法

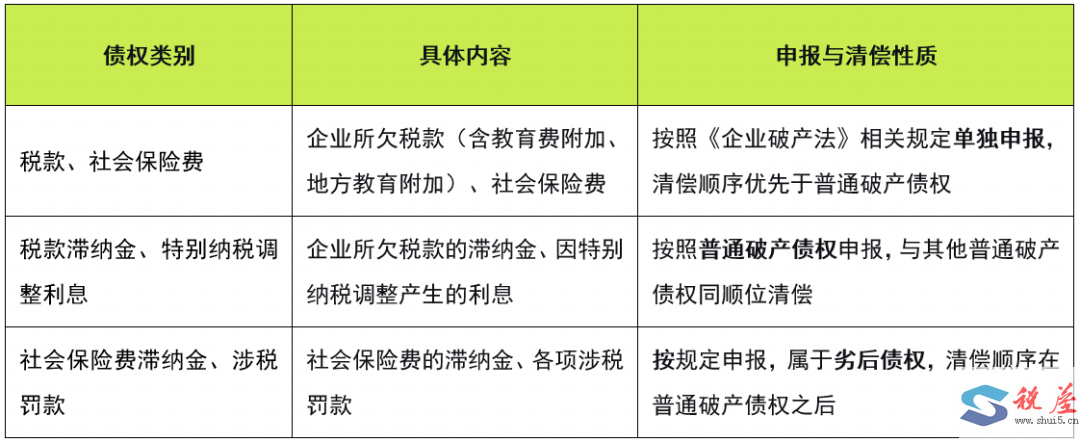

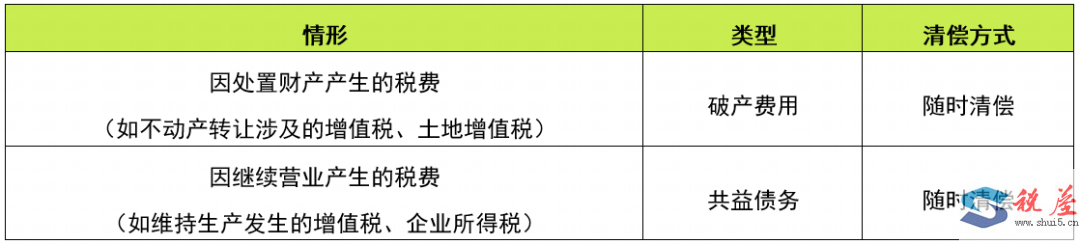

- 2 明晰破产实操指引,优化市场营商环境:《企业破产程序中若干税费征管事项的公告》解读

- 3 异地施工预缴增值税的几大易错点及操作指引

- 4 从税务角度看公司法——债权出资

- 5 国税公告2025年第15号下出口税务风险与跨境电商9810合规路径

- 6 (2025)宁04刑终81号 隋某;郭某虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪刑事二审刑事裁定书

- 7 (2024)黔民终357号 欧某、张某康与张某霞、付某均委托合同纠纷二审民事判决书

- 8 (2024)最高法行再27号广东省兴宁某某工程有限公司与国家税务总局梅州市税务局第二稽查局其他再审审查行政判决书

- 9 (2024)豫1702刑初808号梅某睿128一审刑事判决书

- 10 (2025)粤0604刑初292号吴某某、吴某某等虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪一审判决书