收藏

收藏

890

890 我们在贷款损失准备金及纳税调整明细表(建议修改模式)(A105120)中最后第11列,建议的一个纳税调整金额的规则是(4-3)-(8-9)。这个规则背后有这么一个含义,就是我不管你会计上准备金计提金额多少,我把你会计上计提的全部纳税调整为0,然后单独按照税收上可以扣除的金额来扣。

也就是说,你会计计提了10,税法允许扣3,那我就给你纳税调增10,再纳税调减3。如果是会计是冲回了-10,税法应该冲回-3,那我就给你纳税调减10,再纳税调减3。

但是,如果你会计当期计提了6,税法允许扣除的是9。按照(4-3)-(8-9)这个规则,实际就是我纳税调增6,再纳税调减9。

这就是说,我们这个建议规则,在当期会计计提金额小于税法允许扣除金额时,实际也是按照税法金额扣的,而不是按照会计和税法哪个小扣哪个。

那我们能不能调整到按照会计和税法哪个小就扣哪个的规则上来呢?肯定是可以的,那就是第11列我不设自动填报规则,进行判断填报。但是,这带来的一系列问题会非常的复杂,我们要考虑后边的对应的管理成本,是否有必要坚持这样的规则,因为准备金本身就是一个时间性差异。

下面,我们单独举一个案例,就来看准备金计提之间的差异。在这个案例中,我们假设在任何年份都没有贷款资产核销和收回,单纯就是看准备金计提之间的税会差异。

20X1年的填报非常简单:

20X1年:当年税前可以扣除的贷款损失准备=本年末准予提取贷款损失准备金的贷款资产余额(100)×1%-截至上年末已在税前扣除的贷款损失准备金的余额(0)=1

当年会计计提了3,税法只允许扣除1,纳税调整2。

20X2年:当年税前可以扣除的贷款损失准备=本年末准予提取贷款损失准备金的贷款资产余额(500)×1%-截至上年末已在税前扣除的贷款损失准备金的余额(1)=4

这一年就要特别来看了,当年虽然企业贷款资产余额从100增加到500,但是企业实际综合判断以后,会计在20X2年只计提了1。

但是,20X2在税法上,我们计算出来可以扣除的金额是4。那20X2年,我们究竟是纳税调减3,还是按照税法和会计孰小来定。如果按照孰小来定,20X2年,当年纳税调整金额就是0。

要注意,如果你按照这个规则填报,我们在进行20X3年计算当年税前可以扣除的贷款损失准备金时,对于“截至上年末已在税前扣除的贷款损失准备金的余额”这个金额就要特别注意:

20X3年:当年税前可以扣除的贷款损失准备=本年末准予提取贷款损失准备金的贷款资产余额(900)×1%-截至上年末已在税前扣除的贷款损失准备金的余额(?)=?

如果我们在贷款损失准备金及纳税调整明细表(建议修改模式)(A105120)中最后第11列,调整的规则用(4-3)-(8-9),则对于税法上计算“截至上年末已在税前扣除的贷款损失准备金的余额”就非常简单,直接用上年末企业税前扣除计提准备的贷款资产余额*1%就可以顺序计算了,几乎不需要做台账。

但是,如果你要按照会计和税法孰小的原则扣,则企业必须登记详细的台账。此时,如果你20X2年,当年纳税调整金额就是0。实际你税法上当年只给扣了1的准备金。此时,在20X3年,计算截至上年末已在税前扣除的贷款损失准备金的余额时,这个金额应该是1+1=2

20X3年:当年税前可以扣除的贷款损失准备=本年末准予提取贷款损失准备金的贷款资产余额(900)×1%-截至上年末已在税前扣除的贷款损失准备金的余额(2)=7

当年会计计提了10,税法可以扣除7,则纳税调增3。

20X4年,虽然会计年末贷款资产余额从上一年的900亿增加到1000亿,但是由于企业贷款质量提升,企业判断以前年度贷款损失准备金计提多了,今年会计不仅没有新增计提,还冲回了2亿。

此时,我们来看一下20X4年税法上准予扣除的金额计算:

20X4年:当年税前可以扣除的贷款损失准备=本年末准予提取贷款损失准备金的贷款资产余额(1000)×1%-截至上年末已在税前扣除的贷款损失准备金的余额(1+1+7=0)=1

如果按照我们在贷款损失准备金及纳税调整明细表(建议修改模式)(A105120)中最后第11列,调整的规则用(4-3)-(8-9)规则来看:

我们这个规则就很简单,我不管你会计计提情况如何,你会计计提准备金了,我就纳税调增,你会计冲回准备金了,我就纳税调减。然后我单独按照税法计算的规则来算你可以扣除或需要转回的金额。在《正确的金融企业贷款损失准备金申报表究竟应该如何设计》这篇文章中,我们说过,实际上税收上准备金税前扣除和冲回和贷款资产余额变化是一个线性关系:

所以,我们对于企业当期会计冲回的-2,直接给予纳税调减,税法当期可以扣除1,则再纳税调减1,当期实际纳税调减3。

这样,我们在计算20X5年“截至上年末已在税前扣除的贷款损失准备金的余额”就非常简单和清晰,直接按照上年末20X4税法准予计提贷款损失准备贷款余额1000*1%=10来确定就可以了。

但是,如果我们要用会计和税法孰小的规则来进行填报,20X4年,准备金究竟应该如何填报呢?有人说,你会计冲回-2,实际没有计提,那我税法也不给你扣,当期纳税调增金额就是0。这个观点就是经常企业和税务争议的地方。

这个观点是错误的。因为人家会计当期调减的2,实际上调减的会计准备金金额。我们来看一下截止20X3年末,会计准备金余额的情况:

此时,当期他会计转回2,那你要定一个规则,你认为他究竟是转回的哪个部分呢:

1、如果你认为他转回的是红色部分,以前未税前扣除部分,则既然以前年度未税前扣除,转回的2当期也不应该交税,则20X4当期应该纳税调减2;那请注意,则到20X5年,我们计算的税法“截至上年末已在税前扣除的贷款损失准备金的余额”,这个金额就还是9。

2、如果你认为他转回的是蓝色部分,即属于税前扣除的部分,则会计转回增加了当期损益2,你调整的是以前年度已经税前扣除的,则也应该按2交税。则20X4当期准备金纳税调增金额就是0。请注意,如果按照这个方法,则到20X5年,我们计算的税法“截至上年末已在税前扣除的贷款损失准备金的余额”,这个金额就还是7(9-2)。因为你已经就转回部分交税了,税前扣除准备金余额就变化了。

所以,大家要看到,如果你准备金的扣除规则按照会计和税法孰小来扣,调整规则会非常麻烦,需要做非常复杂的台账。同时,考虑到企业会计政策的多变性和准备金仅仅属于时间性差异,如果我们再把贷款资产核销和收回因素考虑在内,准备金按照会计和税法孰小这个规则填报,你就要额外定一个规则,即在当期会计转回准备金时,你究竟是转回的以前税前扣除的,还是转回以前未税前扣除的,这直接影响到我们当年准备金纳税调整的金额,也影响到我们下一年计算税法上“截至上年末已在税前扣除的贷款损失准备金的余额”的金额,非常复杂。不仅申报表填报规则无法自动设计,企业还需要做复杂的台账,同时还特别容易出错。

因此,我们建议,对于准备金税前扣除,就按照会计和税法独立调整规则来填报最清晰,税收管理成本最低,也没有任何避税问题。即会计、税法独立走:

1、当期会计计提了准备金就纳税调减,当期会计冲回准备金就纳税调整;

2、单独按照税法:当年税前可以扣除的贷款损失准备=本年末准予提取贷款损失准备金的贷款资产余额×1%-截至上年末已在税前扣除的贷款损失准备金的余额,这个公式来计算。结果为正,纳税调减,结果为负,纳税调整;

3、在这个规则下,截至上年末已在税前扣除的贷款损失准备金的余额=截止上年末税前可以计提准备金的贷款资产余额*计提比例,这个不会变化,管理非常便捷。

我要补充

我要补充

0

0

推荐阅读

智能推荐

- 1 “一项应税交易”中工程企业混合销售行为判定与税率适用研究

- 2 《增值税法》重塑出口退税(一):免退和免抵退

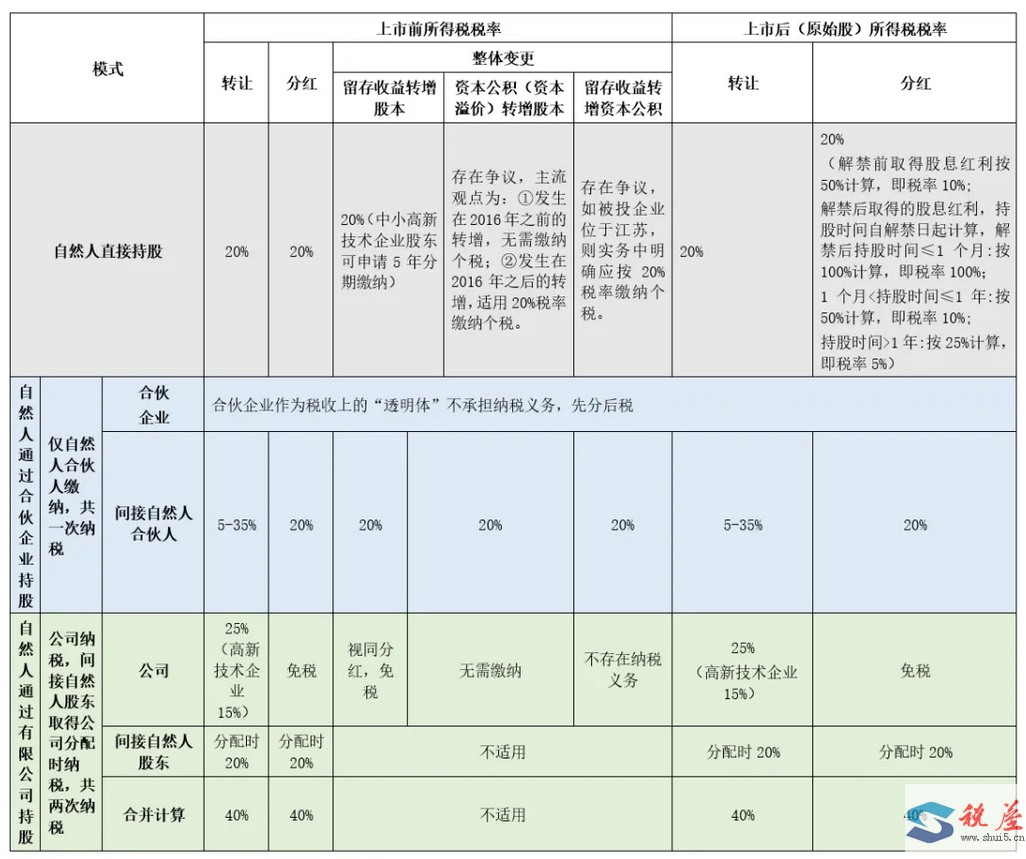

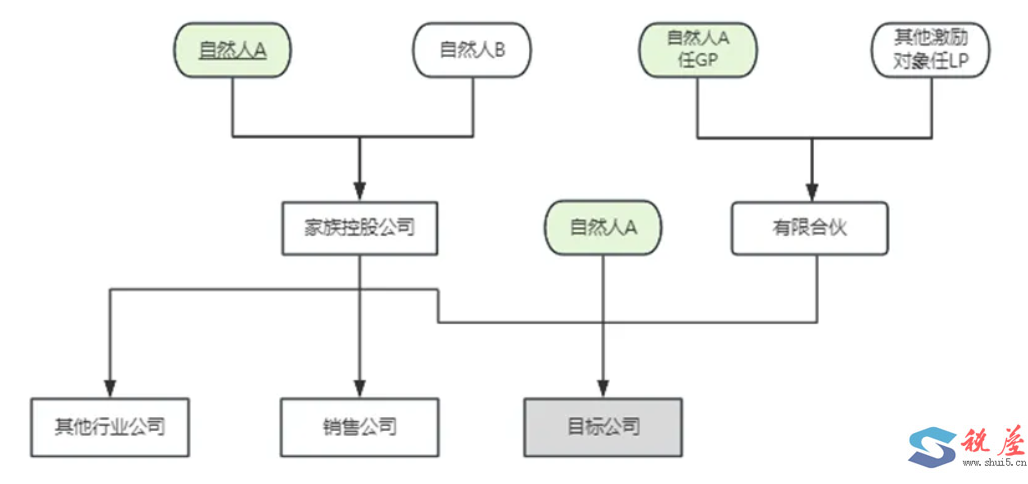

- 3 股权架构中的税负陷阱

- 4 再谈增值税“不具有合理商业目的”

- 5 向境外支付佣金,到底该如何缴税?

- 6 (2025)辽行再19号河北港口某有限公司;国家税务总局大连市税务局不予受理行政复议申请决定再审行政判决书

- 7 (2024)鲁15刑终257号孔某峰虚开发票、虚开增值税专用发票等二审刑事判决书

- 8 (2025)宁04刑终81号 隋某;郭某虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪刑事二审刑事裁定书

- 9 (2024)黔民终357号 欧某、张某康与张某霞、付某均委托合同纠纷二审民事判决书

- 10 (2024)最高法行再27号广东省兴宁某某工程有限公司与国家税务总局梅州市税务局第二稽查局其他再审审查行政判决书