收藏

收藏

2163

2163 编者按:《国家税务总局关于发布<企业所得税税前扣除凭证管理办法>的公告》(国家税务总局公告2018年第28号)确立了不合规外部凭证不得作为税前扣除凭证的基本原则,同时规定了两种救济途径,一是补开、换开外部合规凭证,二是因特殊原因不能补开、换开的,提供相关资料证实支出真实性。企业在有真实业务支出的情况下,取得虚开发票,又无法补开、换开发票的,应如何理解和适用28号公告第十四条,争取税前扣除?基于此,本案拟结合一起案例,对该条款作出分析,供类案企业参考。

一、实案分享:甲药企取得上游企业虚开的推广服务普通发票

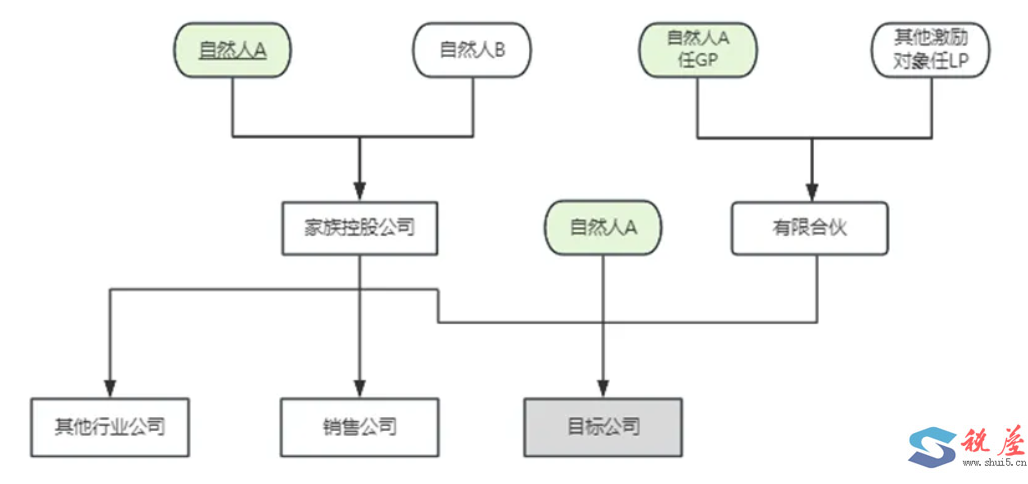

甲企业系一家生物制药公司,其主要经营业务系生产销售A药品。因市面上存在大量的与A药品类似功效的药品,医疗机构与医生的可选择性强,甲企业必须通过药品推广,才能将其生产的药品销售到终端医疗机构。故甲企业向乙企业采购了推广服务,向其支付了推广服务费并取得了推广服务普通发票。业务开展中,乙企业又将推广服务费支付给下一级代理人,安排下一级代理人开展具体的推广服务。

近期,乙企业的主管税务机关认定乙企业系空壳企业,将其开具的发票定性为虚开发票,并向甲企业的主管税务机关发送了《已证实虚开通知单》和《协查函》。甲企业的主管税务机关根据28号公告第十五条之规定,告知甲企业在60日内补开、换开符合规定的发票,其中,因特殊原因无法补开、换开发票、其他外部凭证的,应当按照28号公告第十四条之规定,提供可以证实其支出真实性的相关资料。

甲企业认为,其应当向真实销售方即下一级代理人补开、换开发票,但因无法与下一级代理人取得联系,构成无法补开、换开发票的特殊原因,可以提供无法与下一级代理人取得联系的证明材料、乙企业向下一级代理人支付的银行凭证,据以证明推广服务支出的真实性,进行税前扣除。

税务机关认为,无法补开、换开的证明材料仅包括“工商注销、机构撤销、列入非正常经营户、破产公告”,无法与下一级代理人取得联系的证明材料不属于四种,而且甲企业不能提供其与下一级代理人签订的合同,也不能提供其直接向下一级代理人支付推广服务费的付款凭证,故不满足28号公告第十四条规定的必备资料,不能作税前扣除。

可见,本案主要争议在于税企双方对28号公告第十四条规定的必备资料的具体范围有不同理解。

二、28号公告第十四条的税法分析

28号公告第十二条规定,“企业取得……虚开……等不符合规定的发票(以下简称“不合规发票”)……不得作为税前扣除凭证”。

第十三条规定,“企业……取得不合规发票……的,若支出真实且已实际发生,应当在当年度汇算清缴期结束前,要求对方补开、换开发票、其他外部凭证”。

第十四条规定,“企业在补开、换开发票、其他外部凭证过程中,因对方注销、撤销、依法被吊销营业执照、被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开发票、其他外部凭证的,可凭以下资料证实支出真实性后,其支出允许税前扣除:

(一)无法补开、换开发票、其他外部凭证原因的证明资料(包括工商注销、机构撤销、列入非正常经营户、破产公告等证明资料);

(二)相关业务活动的合同或者协议;

(三)采用非现金方式支付的付款凭证;……前款第一项至第三项为必备资料”。

据此,受票方取得发票如被定性虚开,其结果是发票不得作为税前扣除凭证,但不必然等于虚开发票对应的成本费用不得税前扣除。相关成本费用能否税前扣除,关键在于业务支出是否真实。若无真实业务,则不得税前扣除;若有真实业务,则在依法补开、换开发票,或者提供证实支出真实性的资料后,可以税前扣除。那么,对证实支出真实性的材料的具体范围应当作何理解?

(一)无法补开、换开发票的证明材料的范围是否仅限于列举的四种?

法律规范中的“等”字有两种用法,一是用于煞尾,即“等”之前的内容已经完全列举;二是用于表示列举未尽,即“等”之前的内容属于不完全列举。无法补开、换开发票的证明材料,属于不完全列举。具体来说:

根据文义解释方法,28号公告第十四条列举了无法补开、换开发票的四种特殊原因,即注销、撤销、依法被吊销营业执照、被税务机关认定为非正常户,同时28号公告第十四条第一款列举了无法补开、换开发票的四种证明材料,即工商注销、机构撤销、列入非正常经营户、破产公告。这四种特殊原因与四种证明材料并非一一对应的关系,其中,企业破产不对应注销、撤销、被吊销营业执照、被列为非正常户的任何一种情形,而吊销营业执照的证明材料没有列举,这说明特殊原因和证明材料均为部分列举。

根据目的解释方法,28号公告系国家税务总局制定的规范性文件,国家税务总局在对28号公告的解读中明确指出,“针对企业未取得外部凭证或者取得不合规外部凭证的情形,《办法》规定了补救措施,保障了纳税人合法权益”。可见,28号公告第十四条的立法目的系保障纳税人对真实发生的成本费用予以税前扣除,因此,凡是成本费用真实发生,但客观上又无法与真实销售方取得联系的,均应准予适用该条款。

从税收执法实践来看,在新疆某公司取得虚开增值税普通发票案中,新疆某公司从个体养殖户处采购羊肉,但从第三方公司取得普通发票,被税务机关认定为取得不符合规定的发票。同时因新疆某公司已经无法联系实际供货人,客观上无法补开、换开发票,但是能够提供银行收款记录等资料证明存在真实的货物交易,故税务机关准予新疆某公司根据28号公告第十四条作税前扣除。该案中,税务机关认定采购方无法与真实销售方取得联系属于无法补开、换开发票的特殊原因。

故无法补开、换开发票的证明材料的范围应不限于列举的四种,对于与列举的各类情形具有相似性,导致客观上确实无法补开、换开发票的,应属28号公告第十四条之适用范围。

(二)相关业务活动的合同或者协议的范围是否仅限于书面形式的合同?

相关业务活动的合同或协议的功能系用于证实业务的真实性,并没有对合同的形式作出要求,合同形式可以是法律规定的任何一种。根据《民法典》第四百六十九条第一款,“当事人订立合同,可以采用书面形式、口头形式或者其他形式”,第四百九十条第二款,“法律、行政法规规定或者当事人约定合同应当采用书面形式订立,当事人未采用书面形式但是一方已经履行主要义务,对方接受时,该合同成立”。据此,合同形式既可以是书面形式,也可以是口头形式,还可以是事实形式。

此外,从税收执法实践来看,在内蒙古某公司取得虚开增值税专用发票案中,内蒙古某公司接受个体司机提供的运输服务,但从第三方物流公司取得增值税专用发票。税务机关认定内蒙古某公司取得虚开发票不能税前扣除。内蒙古某公司向税务机关提供了一部分注明司机姓名的收货企业检斤单及银行支付司机的工资的流水,税务机关认定上述材料能够证明支出的真实性,可以作税前扣除。该案中,税务机关以注明司机姓名的收货企业检斤单及银行支付司机的工资的流水推定内蒙古某公司与司机之间建立了事实合同关系。

故相关业务活动的合同或者协议的范围应不限于书面形式的合同,本条款核心在于证明业务的真实性,只要在案证据能够证明业务真实发生,且对真实销售方有明确指向,对于口头合同、事实合同均应当予以考虑。

(三)采用非现金方式支付的付款凭证的范围是否仅限于购买方直接向销售方付款的凭证?

国家税务总局发布28号公告后,国家税务总局所得税司何冰在《中国税务》发表《<企业所得税税前扣除凭证管理办法>基本概念解析》一文,对“采用非现金方式支付的付款凭证”作出解释,“在对方法律主体消失或者处于‘停滞’状态的情况下,现金方式支付的真实性将无从考证,为此《办法》对支付方式作出了限制性规定”。据此,28号公告主要对现金付款的方式作出了限制,对于非现金付款,无论购买方将资金直接支付至销售方,还是购买方先将资金付至第三方,再由第三方转付销售方,也无论第三方是否构成空壳企业,只要能够提供完整的付款凭证,均符合28号公告的要求。故采用非现金方式支付的付款凭证的范围不应限于购买方直接向销售方付款的凭证。

三、甲企业提供的资料是否符合28号公告第十四条的规定?

及至本案,笔者认为,甲企业提供的资料完全符合28号公告第十四条的规定,具体来说:

其一,甲企业无法与下一级代理人取得联系,客观上无法取得补开、换开发票,符合28号公告第十四条第一款规定。

其二,甲企业能够提供证据证明A药品销售情况良好,佐证下一级代理人实施了推广服务,同时下一级代理通过乙企业收取了甲企业支付推广服务费,可以认定甲企业与下一级代理人之间存在事实合同关系,符合28号公告第十四条第二款规定。

其三,甲企业采用银行转账的方式将推广服务费支付给乙企业,乙企业又通过银行转账的方式支付给下一级代理人,在此过程中,均没有采用现金方式付款,符合28号公告第十四条第三款规定。

四、结语

近年来,企业因取得虚开发票被要求作纳税调整的案件愈发增多。对税务机关来说,不应刻板僵化地理解和适用28号公告第十四条之规定,不当限制纳税人税前扣除的权利,而应当在法律适用中充分保障纳税人的合法权益。对企业来说,在交易前,应当作好尽职调查,避免出现开票方与销售方不一致的情况;在交易中,杜绝采取现金方式支付款项;在交易后,如果对28号公告第十四条理解产生争议,应审慎应对,探求立法本意,积极与税务机关进行沟通,依法依规陈述申辩,并及时向税务律师寻求法律救济和专业支持。

我要补充

我要补充

0

0

推荐阅读

智能推荐

- 1 “一项应税交易”中工程企业混合销售行为判定与税率适用研究

- 2 《增值税法》重塑出口退税(一):免退和免抵退

- 3 股权架构中的税负陷阱

- 4 再谈增值税“不具有合理商业目的”

- 5 向境外支付佣金,到底该如何缴税?

- 6 (2025)辽行再19号河北港口某有限公司;国家税务总局大连市税务局不予受理行政复议申请决定再审行政判决书

- 7 (2024)鲁15刑终257号孔某峰虚开发票、虚开增值税专用发票等二审刑事判决书

- 8 (2025)宁04刑终81号 隋某;郭某虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪刑事二审刑事裁定书

- 9 (2024)黔民终357号 欧某、张某康与张某霞、付某均委托合同纠纷二审民事判决书

- 10 (2024)最高法行再27号广东省兴宁某某工程有限公司与国家税务总局梅州市税务局第二稽查局其他再审审查行政判决书