收藏

收藏

2900

2900 民 事 裁 定 书

(2019)最高法民申6111号

再审申请人(一审被告、反诉原告,二审上诉人):安顺丰华中泰开发置业有限公司。住所地:贵州省安顺市经济技术开发区西航路多彩万象旅游城内。

法定代表人:沈国明,该公司董事长。

委托诉讼代理人:王琴,贵州蕴诚律师事务所律师。

委托诉讼代理人:杜继铠,贵州蕴诚律师事务所律师。

被申请人(一审原告、反诉被告,二审被上诉人):安顺丰华开发置业有限公司。住所地:贵州省安顺市经济技术开发区多彩万象旅游城接待中心。

法定代表人:艾志华,该公司董事长。

一审被告:吴德全,男,1965年2月11日出生,汉族,住四川省仁寿县。

一审被告:吴德聪,男,1968年7月3日出生,汉族,住四川省仁寿县。

一审被告:四川纯熙科技有限公司。住所地:四川省仁寿县文林镇滨河路下段156号。

法定代表人:李潇,该公司董事长。

再审申请人安顺丰华中泰开发置业有限公司(以下简称中泰公司)因与被申请人安顺丰华开发置业有限公司(以下简称丰华公司)及一审被告吴德全、吴德聪、四川纯熙科技有限公司(以下简称纯熙公司)合同纠纷一案,不服贵州省高级人民法院(2019)黔民终62号民事判决,向本院申请再审。本院依法组成合议庭进行了审查,现已审查终结。

中泰公司申请再审称,(一)原审法院未查明案涉地块里需另行单独招拍挂的14.75亩土地(以下简称“非地”)的出现时间且未联系合同上下文内容进行分析认定,以致错误判断《合作协议》中当事人约定的真实意思,所查明的案件事实与客观事实不符,判决结果不公。(二)原审法院未查明2016年9月23日《合作协议》中对土地“整体开发”的合同目的,未考量“非地”在开发项目中所处位置,导致对“非地”摘牌价超出78万元/亩部分的费用应如何负担的法律判断错误。(三)丰华公司收取中泰公司土地使用权转让款后,出具发票是其从合同义务,原审法院认定丰华公司开具税费票据的请求属行政管理范畴而不予处理,适用法律错误。中泰公司依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第二项、第六项的规定申请再审。

本院经审查认为,一、关于案涉“非地”是否属于丰华公司履行协助义务范围,中泰公司要求丰华公司承担“非地”补偿款1040.5万元能否成立的问题。根据丰华公司与吴德全于2016年5月21日签订的《合作协议》、丰华公司与中泰公司于2016年7月11日签订的《贵州安顺经济技术开发区国有土地使用权转让合同》以及丰华公司、吴德聪、纯熙公司、中泰公司、吴德全于2016年9月23日签订的《合作协议》约定,丰华公司与吴德全共同出资1000万元设立中泰公司,丰华公司将案涉安开国用(2016)第092号土地(以下简称宗地一)及安开国用(2016)第093号土地(以下简称宗地二)的使用权转让给中泰公司,同时协助中泰公司摘牌宗地一、宗地二北面相邻的约126亩土地并确保中泰公司受让价不高于78万元/亩,高于此价的差额部分由丰华公司承担,吴德聪、纯熙公司、中泰公司可从应付丰华公司款项中直接扣除。上述协议签订后,中泰公司取得了案涉宗地一、宗地二、安开国用(2016)第109号土地(以下简称宗地三)、安开国用(2016)第110号土地(以下简称宗地四)及“非地”的使用权,并于2019年5月30日申请将前述五宗土地合并办理不动产登记。其中,宗地三、宗地四为中泰公司在丰华公司协助下以11325万元的价格竞得;在宗地三、宗地四范围内有零星分布的14余亩“非地”,中泰公司以1896万元的价格竞得。本院认为,根据2016年9月23日《合作协议》约定,丰华公司履行协助摘牌及地价补差义务的范围为宗地一、宗地二北面相邻的约126亩土地。而中泰公司实际取得的宗地三、宗地四即位于宗地一、宗地二北面相邻,面积为126.95亩,该两幅土地使用权出让金高出78万元/亩的差价款丰华公司已补给中泰公司。中泰公司主张案涉14余亩“非地”亦属于丰华公司协助义务范围,应由丰华公司承担“非地”差价款1040.5万元。但宗地三、宗地四挂牌出让时间从2016年8月3日开始,早于2016年9月23日《合作协议》的签订时间。结合二审法院走访安顺市自然资源局的笔录内容,国有土地出让时附有出让宗地图,各方当事人在签订2016年9月23日《合作协议》时,知道或者应当知道宗地三、宗地四的现状,而其在《合作协议》中仅约定了约126亩土地的协助及补差义务,未提及14余亩“非地”。中泰公司要求丰华公司在就约定的126.95亩土地履行补差义务后,再履行14余亩“非地”的补差义务,超出了《合作协议》约定的面积范围,没有合同依据。一、二审法院对此未予支持,具有事实和法律依据。

二、关于原审法院未在本案中一并处理税费票据事宜是否妥当的问题。中泰公司在本案中反诉请求丰华公司向其交付宗地一、宗地二转让款5009万元的等额增值税专用发票。丰华公司抗辩称,其向中泰公司转让宗地一、宗地二时,中泰公司是丰华公司的全资子公司,根据相关法律规定母公司向子公司转让土地无需缴纳土地增值税,且双方合同中没有开具增值税发票的约定,双方交易价款为不含税价款,如中泰公司要求开具发票应另行交纳相关费用。本院认为,中泰公司与丰华公司签订的案涉数份协议中均未就开具税费票据等事宜进行约定,中泰公司的主张无合同依据。中泰公司如认为丰华公司未依法向其开具增值税专用发票,可请求税务部门监督查处。一、二审法院未在本案中一并处理税费票据事宜,并无不当。

综上,中泰公司的再审申请不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第二项、第六项规定的情形。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条第一款,《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第三百九十五条第二款规定,裁定如下:

驳回安顺丰华中泰开发置业有限公司的再审申请。

审判长 汪国献

审判员 黄 年

审判员 马成波

二〇一九年十二月二十五日

法官助理朱婧

书记员谌虹蓉

推荐阅读

智能推荐

- 1 “一项应税交易”中工程企业混合销售行为判定与税率适用研究

- 2 《增值税法》重塑出口退税(一):免退和免抵退

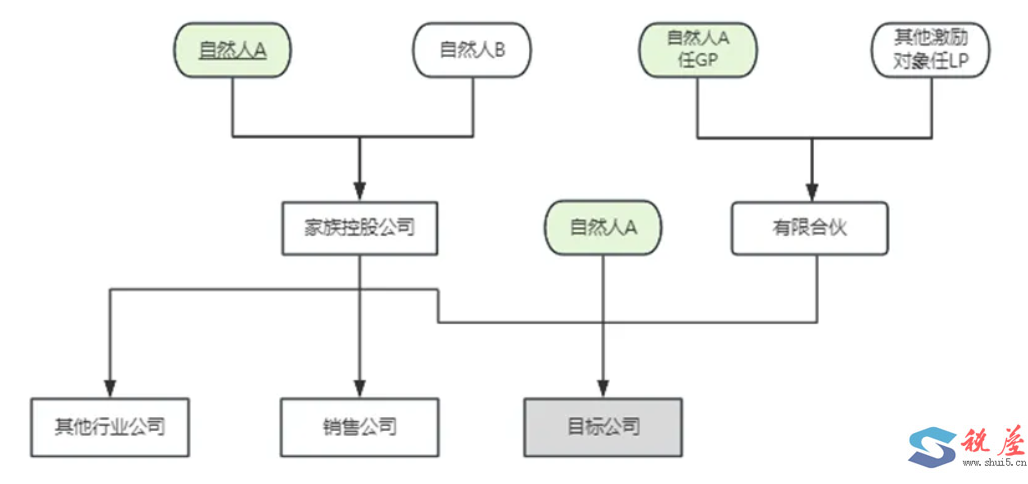

- 3 股权架构中的税负陷阱

- 4 再谈增值税“不具有合理商业目的”

- 5 向境外支付佣金,到底该如何缴税?

- 6 (2025)辽行再19号河北港口某有限公司;国家税务总局大连市税务局不予受理行政复议申请决定再审行政判决书

- 7 (2024)鲁15刑终257号孔某峰虚开发票、虚开增值税专用发票等二审刑事判决书

- 8 (2025)宁04刑终81号 隋某;郭某虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪刑事二审刑事裁定书

- 9 (2024)黔民终357号 欧某、张某康与张某霞、付某均委托合同纠纷二审民事判决书

- 10 (2024)最高法行再27号广东省兴宁某某工程有限公司与国家税务总局梅州市税务局第二稽查局其他再审审查行政判决书