收藏

收藏

1960

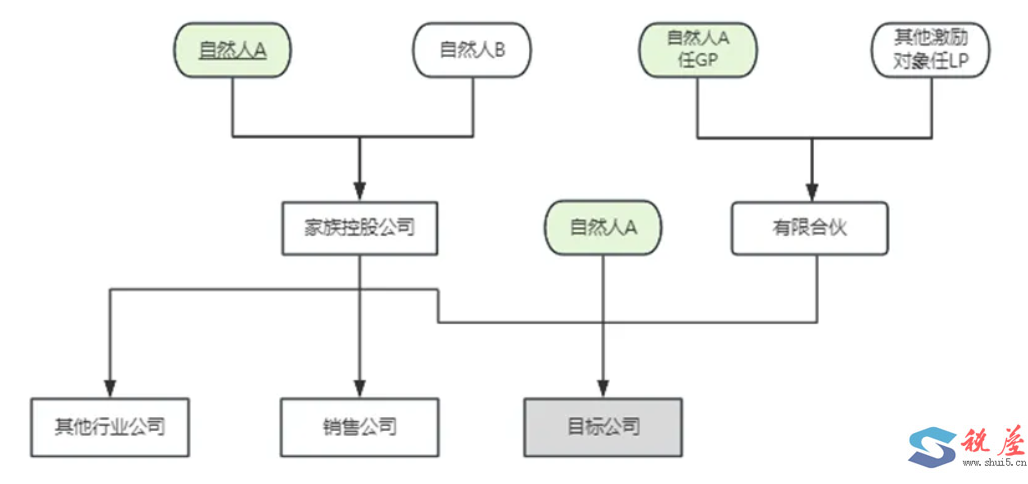

1960 近日财政部和税务总局发布了无偿转让股票适用的增值税新规,那么这些新规是否打开了无偿转让股票的税收筹划新路径呢,如果有那么存在多大的税收筹划空间呢?为了回答这些大家关注的问题,本文分析了三种模式下的转让各方增值税税负对比变化,即原无偿转让模式、有偿转让模式、无偿转让新规模式,通过比较不同模式下的增值税缴纳差异,进行政策解读以及相关税收筹划思路的可行性探讨。

《财政部税务总局关于明确无偿转让股票等增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2020年第40号,简称40号公告)第一条,对无偿转让股票的增值税计税规定进行了新的定义,“纳税人无偿转让股票时,转出方以该股票的买入价为卖出价,按照‘金融商品转让’计算缴纳增值税;在转入方将上述股票再转让时,以原转出方的卖出价为买入价,按照‘金融商品转让’计算缴纳增值税”。以下分析根据这一条进行展开。

一、纳税人范围

40号公告无偿转让股票增值税新规的适用范围是单位纳税人(单位,是指企业、行政单位、事业单位、军事单位、社会团体及其他单位),不适用于个人(个人,是指个体工商户和其他个人,包括自然人)。文件依据是财税(2016)36号《附件3:营业税改征增值税试点过渡政策的规定》第一条免征增值税的项目中包含第(二十二)款第5项规定,“个人从事金融商品转让业务”免征增值税。

二、征税范围

40号公告适用无偿转让股票的情况,这里的关键词是“股票”,股票在税收文件体系中特指在公开市场上市企业发行的权益类证券。排除非上市公司股权。

三、纳税义务发生时间

金融商品转让的纳税义务发生时间根据财税(2016)36号《附件1:营业税改征增值税试点实施办法》第四十五条第(三)款规定,“纳税人从事金融商品转让的,为金融商品所有权转移的当天”。也就是说当有关证券登记结算机构中股票所有权登记发生变更时为纳税义务发生时间。

四、文件规定解读

在原增值税金融商品无偿转让中,转出方通常要按公允价值减去买入价计税,新规定中无偿转让的转出方“以该股票的买入价为卖出价”,因此增值税销售额为0;在原增值税金融商品无偿转让中转入方将无偿获得的股票再次转让时通常以0为买入价计算增值税销售额,新规中“以原转出方的卖出价为买入价”,可以说转让税负相比原有计算结果有所减轻。

注:金融商品转让销售额=卖出价-买入价

五、无偿转让股票新旧规定对比增值税税负变化

由于40号公告对无偿转让股票情况的规定是限定性的唯一适用情况,没有可以选择的余地,新规在9月29日生效后统一按新规定执行,可以说在新规实行后无偿转让股票,与新规实行前无偿转让股票的情况相比,总的来说税负是降低的。但是在无偿转让股票新规执行后,纳税人无法选择按照新规生效前无偿转让股票的规则计算缴纳增值税,从这个角度来说新规执行后没有可选择性的税收筹划空间。为方便描述,假设有以下无偿转让情况,适用增值税税率6%:

1、原无偿转让股票增值税缴纳情况

甲公司无偿转让股票给乙公司时:

转出方:甲公司缴纳增值税=(80-20)×6%=3.6

乙公司再次有偿转让股票时:

转入方:乙公司缴纳增值税=(100-0)×6%=6

2、40号公告规定无偿转让股票增值税缴纳情况

甲公司无偿转让股票给乙公司时:

转出方:甲公司缴纳增值税=(20-20)×6%=0转出方以该股票的买入价为卖出价

乙公司再次有偿转让股票时:

转入方:乙公司缴纳增值税=(100-20)×6%=4.8以原转出方的卖出价为买入价

3、节税效果分析

执行40号公告后,转出方甲公司税负降为0;转入方乙公司未来再次转让时税负同样出现下降。可以说40号公告下转让各方缴纳的增值税比以原无偿转让股票规则下的增值税税负都出现了下降,作为集团整体的增值税转让税负也是下降的。从这个角度来说,40号公告政策是个对纳税人有利的好政策。

六、有偿转让与无偿转让新规对比增值税税负变化

如果甲乙双方采用有偿转让模式,这时的增值税计税结果与无偿转让新规下增值税计税结果有什么不同呢,其中是否存在什么规律?以下就这个问题进行分析。通过以上分析,如果未来相关股票转让在增值税上存在税收筹划可能,通常只能发生在选择有偿转让还是无偿转让股票之间来进行筹划,有偿转让股票时增值税计税通常参考转让时的公允价值,为方便说明本文选择以公允价值进行有偿转让与无偿转让股票两种情况下的增值税税负变化情况进行对比。

1、有偿公允价值转让股票增值税缴纳情况

甲公司有偿转让股票给乙公司时:

转出方:甲公司缴纳增值税=(80-20)×6%=3.6

乙公司再次有偿转让股票时:

转入方:乙公司缴纳增值税=(100-80)×6%=1.2(注:此处与原无偿转让视同公允价值计税不同,转入方实际取得的成本是80,不是0)

2、40号公告规定无偿转让股票增值税缴纳情况

甲公司无偿转让股票给乙公司时:

转出方:甲公司缴纳增值税=(20-20)×6%=0转出方以该股票的买入价为卖出价

乙公司再次有偿转让股票时:

转入方:乙公司缴纳增值税=(100-20)×6%=4.8以原转出方的卖出价为买入价

3、节税效果分析

执行40号公告后,转出方甲公司在无偿转让情况下税负比在公允价值有偿转让股票情况下税负下降比例100%,这是新规的有利之处;转入方在无偿转让股票情况下比有偿公允价值转让股票时缴税更多,存在多缴纳增值税的可能。

七、有偿转让与无偿转让增值税筹划模式分析

在存在税收筹划可能的前提下,假设转出方增值税为y1,转入方增值税为y2,原买入价为常数c,甲转让给乙时股票公允价值为x,乙再次转让时股票公允价为z,税收筹划收益为y。

1、有偿转让时

甲公司有偿转让股票给乙公司时:

转出方增值税:

y1=(x-c)·6%=0.06x-0.06c

乙公司再次有偿转让股票时:

转入方增值税:

y2=(z-x)·6%=0.06z-0.06x

2、无偿转让时

甲公司无偿转让股票给乙公司时:

转出方增值税:

y1’=(c-c)·6%=0

乙公司再次有偿转让股票时:

转入方增值税:

y2’=(z-c)·6%=0.06z-0.06c

3、筹划效果分析

由于很可能存在正向节税效果,即y=y1-y1’>0

转出方增值税节税额:

y=0.06x-0.06c,其中x>0,c>0,当x>c时,y>0

由于很可能存在负向节税效果,即y=y2-y2’<0

转入方增值税节税额:

y=0.06z-0.06x-0.06z+0.06c

=-0.06x+0.06c,其中x>0,c>0,当x>c时,y<0

集团整体存在正向筹划效果,

集团整体增值税节税额:

y=转出方增值税节税额+转入方增值税节税额

=0.06x-0.06c-0.06x+0.06c

=0

结论一:转出方通常是在无偿转让股票中筹划获利的一方,转出方税收筹划节税函数图如下:

对于转出方甲公司来说,除非在转让时股票公允价值低于原取得价时,增值税上的税收筹划都是正收益,尤其是对于原始股、限售股来说,原取得成本极低,在大部分不存在破发的情况下都能获得较大筹划节税获利效果。

结论二:转入方通常是在无偿转让股票中筹划亏损的一方,转入方税收筹划节税函数图如下:

对于转入方乙公司来说,除非在转让时股票公允价值低于原取得价时,增值税上的税收筹划都是负收益,尤其是对于原始股、限售股来说,原取得成本极低,在大部分不存在破发的情况下都存在较大筹划亏损的效果。

结论三:对于集团整体而言,由于税收筹划收益函数y=0,因此集团整体上是中性的,没有增值税节税效果。

八、对40号公告的政策效应总结

40号公告于发布当天2020年9月29日起生效,由于在此后无偿转让股票的增值税计税规则是唯一的,不存在可以选择适用原无偿转让的视同销售计税方式的可能性,因此40号公告可以说整体上优于原无偿转让的增值税计税方式,但这不是税收筹划效果,因为原无偿转让计税方式不可再实施,也无过渡期。

如果说40号公告在2020年9月29日后存在税收筹划的对比对象,那也只能是与有偿转让方式下的公允价值计税进行比较,因为纳税人是可以选择有偿还是无偿的股票转让方式,本文通过对比有偿和无偿方式转让股票情况下的转出方、转入方、集团整体方,三方的增值税税负情况发现40号公告对于转出方多数情况下存在增值税筹划正收益;但是对于转入方而言,存在税收筹划增值税上的负收益,且转入方的损失恰好等于转出方的收益,两者是零和关系,转出方的收益来源于转入方让渡的利益损失,且该收益和损失与转入方再次转让的卖出价无关,仅与转出方与转入方之间交易时的股票公允价值和转出方原始买入价有关,公允价越大双方的筹划收益和损失的金额越大。对于集团整体而言,或者再扩大到境内社会整体而言,国家增值税没有因为转让双方是选择有偿转让或无偿转让而减少,该政策呈现出明显的税收中性效果。

如果从促进企业重组和集团内股权结构优化的角度来看,40号公告存在明显的正面促进作用,当无偿转让股票发生时,转出方由于没有纳税必要资金,因此可以不用缴纳无偿转让时的增值税,并且这里不是一种纳税递延效应,而是实实在在的增值税销售额为0,不产生销项税或者简易征收下的增值税。

我要补充

我要补充

0

0

推荐阅读

智能推荐

- 1 “一项应税交易”中工程企业混合销售行为判定与税率适用研究

- 2 《增值税法》重塑出口退税(一):免退和免抵退

- 3 股权架构中的税负陷阱

- 4 再谈增值税“不具有合理商业目的”

- 5 向境外支付佣金,到底该如何缴税?

- 6 (2025)辽行再19号河北港口某有限公司;国家税务总局大连市税务局不予受理行政复议申请决定再审行政判决书

- 7 (2024)鲁15刑终257号孔某峰虚开发票、虚开增值税专用发票等二审刑事判决书

- 8 (2025)宁04刑终81号 隋某;郭某虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪刑事二审刑事裁定书

- 9 (2024)黔民终357号 欧某、张某康与张某霞、付某均委托合同纠纷二审民事判决书

- 10 (2024)最高法行再27号广东省兴宁某某工程有限公司与国家税务总局梅州市税务局第二稽查局其他再审审查行政判决书